„I have always wanted to be a filmmaker. My slideshows are films made up of stills.“ Nan Goldin (Ich wollte schon immer Filmemacherin sein. Meine Diashows sind Filme aus Standbildern.“

Kann man heutzutage als Künstler den großen Fragen dieser Welt zwischen Frieden und Krieg aus dem Wege gehen? In der Kunsthalle der Hansestadt Rostock an der Ostsee stellten sich Kreative kürzlich der Frage „Wie weit darf man die Kunstfreiheit ausreizen? Wie politisch darf und muss Kunst sein?“ Angesichts der Graffiti von Banksy – auch in diesem Blog zu lesen – oder der Zeichnungen von Käthe Kollwitz, könnte man sagen, diese Frage stellt sich nicht.

Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin, spricht von einem lautem Schweigen. „Es herrscht ein lautes Schweigen in der Kunstwelt“, sagte er am Freitag noch vor der Eröffnung der großen Nan Goldin Retrospektive in der Hauptstadt. „Nan Goldin schweigt nicht.“ Biesenbach hat seine langjährige Freundin und die wohl bekannteste zeitgenössische Fotografin, die selbst jahrelang in Berlin lebte, zu einer großen Fotoschau ihres Lebens eingeladen.

Er weiß um die Polarisierung seiner Künstlerin – die Spaltkraft ihrer Aussagen. In der Pressekonferenz am Freitagmorgen hatte er diese Haltung als „we agree to diasgree“ (wir sind uns einig, uns nicht einig zu sein) postuliert. Aber mit diesem Echo in einer Welt der Intoleranz hatte Biesenbach wohl nicht rechnen können.

Seit einem Jahr ist Nan Goldin, selbst in einer jüdischen Familie in Washington aufgewachsen, für ihre unerbittliche Israel-Kritik bekannt. Sie geißelt die rücksichtslose Militärstrategie Benjamin Netanjahus.„Solange die Menschen in Gaza schreien, müssen wir noch lauter schreien, damit sie uns hören können, egal wer versucht, uns zum Schweigen zu bringen“, sagt sie. Blendet allerdings völlig aus, dass die Hamas das mörderische Zahn-um-Zahn-Szenario am 7. Oktober 2023 begonnen hat. Nan Goldin wurde vom Darling der Kunstwelt zur pro-palästinensischen Aktivistin. Und der Freitagabend wurde zum Eklat.

Die Künstlerin nutzt das Podium und redet gegen Israel und Deutschland, indem sie das Narrativ bedient, dass man in Deutschland „mundtot gemacht“ und „geknebelt von Regierung, Polizeitruppe und kultureller Maßregelung“ werde. Der Museumschef wird von Aktivisten niedergebrüllt. Der Nahostkonflikt bestimmte die Eröffnung von Nan Goldins Ausstellung. „Yallah, yallah Intifada“ schallt es durch die Nationalgalerie. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) zeigt sich am nächsten Tag empört. Konservative Zeitungen sprechen von einem Eklat mit Ansage. Das alles kann man ausführlichst nachlesen, sogar die Tagesschau beschäftigte sich damit.

In diesem Blog soll es eigentlich um die Ausstellung gehen. Und allen Fragenden nach Kunst und Politik sei ein Picasso-Zitat mit auf den Weg gegeben. „Nein, die Malerei ist nicht dazu gedacht, Wohnungen zu schmücken, sie ist ein Werkzeug des Angriffs und der Verteidigung im Krieg gegen den Feind.“ So.

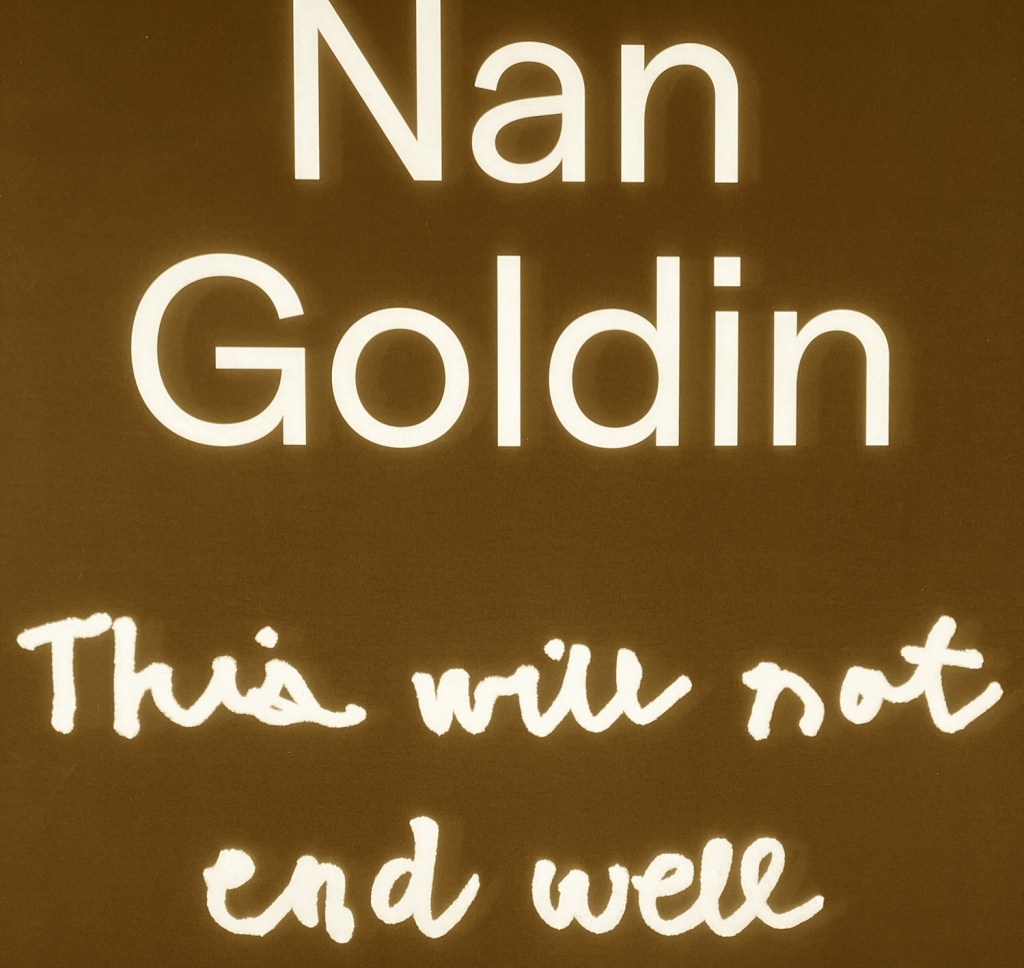

„This Will Not End Well“ – das wird nicht gut ausgehen, heißt die Schau in Berlin. Und womöglich ist der Name Programm. Der Schriftzug ist schon von weitem zu sehen: „This Will Not End Well“ steht in hellen, geschwungenen Buchstaben über dem Eingang der Neuen Nationalgalerie. Ursprünglich stammt der Satz aus einem Streit, den Nan Goldin mit einem Freund hatte. Nun ist die düstere Prophezeiung auch Titel der großen Retrospektive der US-Künstlerin, die nach Stationen in Stockholm und Amsterdam auch in der deutschen Hauptstadt zu sehen ist – einem einst wichtigen Ort im Schaffen der heute 71-Jährigen.

2022 wurde Goldin von der Akademie der Künste mit dem Käthe-Kollwitz-Preis geehrt, benannt nach der Berliner Künstlerin, die zwischen zwei Weltkriegen mutig sagte: „Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind“. So, oder so ähnlich könnte man auch das Schaffen von Goldin umschreiben.

Die aktuelle unversöhnlich scheinende Debatte nämlich verdeckt womöglich diese mit den Weihen der spätmodernen Kunstgeschichte bedachten Arbeiten. Wie Jurten stehen sechs in schwarzes Tuch gehüllte Ausstellungsräume in der nüchternen Betonarchitektur der Nationalgalerie. Innen laufen hunderte Fotos aneinandergereiht zu Slideshows, Dia-Shows gleich Filmen. „Ich wollte schon immer Filmemacherin sein. Meine Diashows sind Filme aus Standbildern.“

Wir lassen die Aufgeregtheiten des Alltags einfach einmal hinter uns und tauchen ein ins Frühwerk, in die schrille, schmerzliche „The Ballad of Sexual Dependency“. Ursprünglich galten die Bilder dem Kampf um Intimität und Anerkennung der Schwulen-, Lesben- und Transvestitenszene New Yorks, später auch den Opfern der Aids-Epidemie. Jetzt ist die Serie auf ihren Ursprung zurückgeführt – als Diashow von mehr als 800 Fotografien aus Goldins prekärem sozialen Umfeld.

Im nächsten Bilderbungalow „Sisters, Saint, and Sibyls“ widmet sich Goldin mit einer Dreikanal-Videoinstallation von 2004 bis 2022 ihrer älteren Schwester Barbara Holly Goldin. Barbara, die als Teenager mehrfach in die Psychatrie eingewiesen wurde, nahm sich mit 18 Jahren das Leben. Der Film beginnt als Mythos der gleichnamigen Figur, der heiligen Barbara. Über berührende Familienbilder endet die 35-minütige Show mit Off-Kommentaren schließlich in Fotos der Sucht, der Einsamkeit in anonymen Klinikbetten und der Selbstverletzungen mit Blutschlieren an grünlackierten Klinikwänden. Der Ausstellungsprospekt beschreibt die Installation als „Ode an das Leben“. Dem Autor gefriert das Herz. Er sieht die Einsamkeit eines alleingelassenen Kindes. Da stockt einem der Atem.

Im nächsten Pavillon sehen wir „The Other Side“, eine zwischen 1972 und 2010 entstandene, meist fröhliche Hommage an die queeren Freunde. Wie ein Thriller wirkt „Sirens“, ein nervenzehrender, emotionaler Trip in die Drogenekstase – auch der Künstlerin. Sie würde damit einen „Heroin Chique“ feiern und eine voyeuristische Haltung zum Sujet einnehmen, warf man Goldin vor. Aber das weist sie von sich.

Das Klischee besage ja, Fotografen seien von Natur aus Voyeure, die letzten, die zu einer Party eingeladen würden, sagt Goldin, und weiter: „Aber ich bin eingeladen: Dies ist meine Feier. Dies ist meine Familie, meine Geschichte.“ Und sie unterstreicht das quasi durch „Memory Lost“, eine klaustrophobische Reise durch den Drogenentzug, mit kaum zu ertragender Authentizität, weil Nan Goldin dies vor 40 Jahren auch selber durchgestanden hat.

Ein bisschen besteht dieser Eindruck weiter, wenn man die Ereignisse am Abend der Eröffnung betrachtet. Nan Goldin im Rausch des Lebens. Mal auf der guten Seite, mal auf der schlechten Seite, mal süchtig, mal richtig…. Ein Aktivistin, eine Einsame, eine Geliebte, aber nie eine Gemiedene. Das Leben ist nicht immer gerecht. Aber es ist das Leben.

Die Show zeugt vom Hunger auf das Leben. Von Energie, Freunden und von Träumen. Drei Stunden muss man planen, um alle Pavillons zu sehen. Aber es ist Nan Goldins ganzes Leben. Bis Hier.

*Anlässlich der Ausstellung plant das Museum am Sonntag, 24. November, in der Nationalbibliothek das Symposium „Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung. Diskussionsraum zum Nahostkonflikt“. Goldin wurde dazu eingeladen, will aber nicht teilnehmen.