“Es ist eine Illusion, dass Fotos mit der Kamera gemacht werden… sie werden mit dem Auge, dem Herz und dem Kopf gemacht.“ (Henri Cartier-Bresson)

Jeder Zeitungsleser kennt sie. Für jeden, der mit offenen Augen durch unsere Welt geht, sind sie Zeitdokumente. Viele werden sich an diese Fotos erinnern: Das Mädchen im Vietnamkrieg, das 1973 nackt und schreiend vor Napalm-Bomben flieht. Der buddhistische Mönch, der sich auf der Straße in Saigon selbst verbrennt. Die afghanische junge und hübsche Frau, die keine Nase mehr im Gesicht trägt, nur noch ein verheiltes Loch. Bibi Alsha, 18 Jahre alt, floh in ihrer Heimatstadt Kabul vor der Gewalt ihres Mannes, fotografiert 2011 von Judy Bieber.

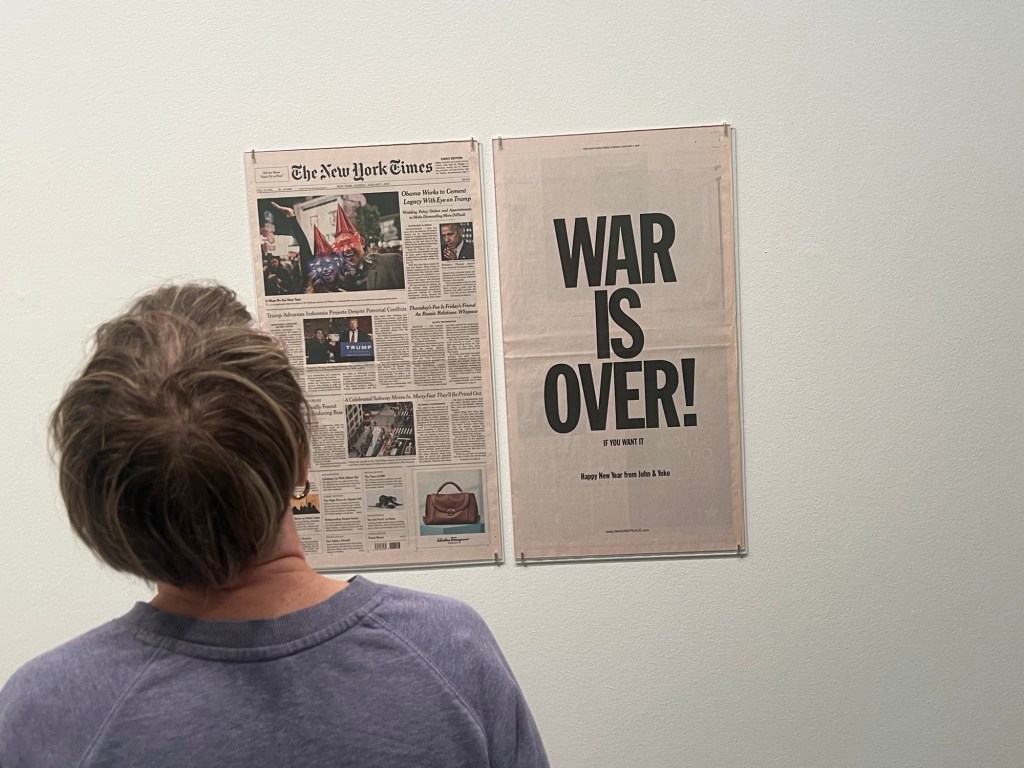

Bilder, die oft mehr sagen als viele Worte. Hier gibt es keine Fälschungen. Hier gibt es keine KI-initiierten Fotos, keinen Papst in Daunen-Jacke. Hier gibt es nur die nackte Wahrheit. Und auch wieder nicht, aber dazu kommen wir später noch. Es sind alles Fotos dokumentarischen oder fotojournalistischen Ursprungs, wie die Direktorin des Altonaer Museums, Anja Dauschek, zur Eröffnung der Präsentation der World Press Photos 2025 deutlich machte, ohne es extra betonen zu müssen. Es geht um die weltbesten Reportage-Fotos, ab heute zu sehen in Hamburg-Altona.

Seit 1955 zeichnet die World Press Photo Foundation jedes Jahr die besten internationalen Pressefotografien des Vorjahres mit dem World Press Photo Award aus. Die prämierten Fotografien aus allen Regionen der Welt, die in diesem Jahr unter 59.320 Einsendungen von 3.778 Fotografinnen und Fotografen aus 141 Ländern ausgewählt und in den Kategorien Einzelbild, Story und Langzeitprojekt ausgezeichnet wurden, sind in einer Wanderausstellung zu sehen, die in mehr als 80 Städten in fast 50 Ländern Station macht. In diesem Jahr ist die Ausstellung an einer der ersten Stationen vom 7. Mai bis zum 2. Juni zum vierten Mal im Altonaer Museum zu sehen.

Auch im 70. Jahr seines Bestehens reflektieren die Ergebnisse des größten und renommiertesten Wettbewerbs dieser Art ein breites Spektrum gegenwärtiger globaler Ereignisse und Herausforderungen und zeigen engagierten Fotojournalismus und dokumentarische Fotografien bester Art – Art im Sinne von Kunst. “Die Finalisten zeigen die Themen, mit denen wir uns auf dieser Welt beschäftigen“, sagt Martin Seeberger von der Stiftung Historische Museen Hamburg. Es geht der World Press Photo Foundation darum, über diese Präsentation zum Dialog zu weltweiten Themen beizutragen. Diese sind nicht immer ohne Gefahr zu fotografieren. Diese benötigten jedoch fast immer in unserer heutigen Welt gebräuchliche Triggerwarnungen. Denn sie zeigen die ungeschönte Wahrheit. Und die ist manchmal hässlich.

Da ist eine Gruppe chinesischer Migranten, fotografiert von John Moor, Getty Images, die sich in regenkalter Nacht nach der Überquerung der Grenze von Mexico zur USA an einem kleinen Feuer aufwärmen. Eine Migrationsbewegung von Chinesen von der die wenigsten von uns je gehört haben dürften. Da ist der neunjährige Mahmoud Ajjour, der bei einem israelischen Angriff in Gaza- Stadt beide Arme verlor. Das Sieger-Foto des World Press Awards von Samar Abu Elouf für die New York Times, fotografiert am 28. Juni 2024 in Dohar, Katar. Da ist aber auch jenes Foto von Jerome Brouillet für die Agentur AFP, das den Surfer Gabriel Medina, während der Olympischen Spiele in Paris zeigt, als dieser kerzengerade nach oben mit seinem Brett an der Seite aus einer großen Welle in Teahupo‘o, Tahiti, steigt. “Es ist eine Illusion, dass Fotos mit der Kamera gemacht werden… sie werden mit dem Auge, dem Herz und dem Kopf gemacht“, sagte der berühmte Henri Cartie-Bresson einst. Der Betrachter dieser Foto-Episoden wird ihm recht geben.

Unter den ausgezeichneten Langzeitprojekten ist auch die für den stern entstandene Reportage der in Hamburg lebenden russischstämmigen Fotografin Aliona Kardash, die bei einem Besuch in ihrer ehemaligen Heimatstadt Tomsk die mentalen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf ihre eigene Familie eingefangen hat. Und seit nunmehr zwei Jahren diese Auseinandersetzungen in ihrer Familie bei ihren Besuchen im sibirischen Tomsk im Foto festzuhalten versucht. „Ich habe meine eigenen Geschichte über den Krieg gemacht“, sagt Aliona Kardash bei der Präsentation in Hamburg. „Zuhause riecht es nach Rauch“, so der Titel der Dokumentation, die eine Familie im Streit über Putins verbrecherischen Krieg in der Ukraine zeigt. Eine doppeldeutige Anspielung auf den Geruch der Schornsteine ihrer Heimatstadt (wie es mancher Ostdeutsche noch kennen wird), und dem Geruch des Krieges. In Russland will sie diese Fotos nicht zeigen, um nicht Repressalien ausgesetzt zu werden.

Die Jury musste sich bei ihrer Auswahl aber auch damit auseinandersetzen, dass sich für die Auszeichnung ausgewählte Fotos eines wie stets anonymisierten Fotografen von den Auseinandersetzungen in Georgien als Arbeiten eines russischen Fotoreporters für die Nachrichtenagentur TASS herausstellten. Zweifellos Propagandafotos. Propagandafotos in der World Press Photos 2025? Sind Arbeiten anders zu bewerten, wenn man den Namen des Fotografen kennt? Die Ausstellung in Hamburg zeigt es.

Das Foto zeigt den neunjährigen Mahmoud Ajjour, der bei einem israelischen Angriff in Gaza -Stadt beide Arme verlor. Die Fotografin Samar Abu Elouf, die im Dezember 2023 aus dem Gazastreifen evakuiert wurde, lebt jetzt in demselben Apartmentkomplex in Doha (Katar) wie Mahmoud. Dort hat sie die wenigen Schwerverletzten aus dem Gazastreifen dokumentiert, die es wie Mahmoud zur medizinischen Versorgung nach draußen geschafft haben. Das Foto entstand in Doha am 28. Juni 2024.

Bodybuilder Tamale Safalu trainiert vor seinem Haus. Kampala, Uganda, 25. Januar 2024. Obwohl Tamale Safalu nach einem schrecklichen Motorradunfall im Jahr 2020 sein Bein verlor, blieb er dem Bodybuilding treu und wurde zum ersten behinderten Sportler in Uganda, der gegen körperlich gesunde Athleten antritt. Seine Stärke und Entschlossenheit im Angesicht der Widrigkeiten stellt Klischeevorstellungen in Frage und inspiriert Menschen aus allen Lebensbereichen. „Indem ich als Bodybuilder auf der Bühne stehe, möchte ich andere Menschen mit Behinderungen ermutigen, ihre eigenen Talente zu erkennen und sich niemals unterkriegen zu lassen“, sagt Tamale.

Der Brasilianer Gabriel Medina bricht im fünften Durchgang der dritten Runde im Surfen der Männer bei den Olympischen Spielen 2024 triumphierend aus einer großen Welle aus. Teahupo’o, Tahiti, Französisch-Polynesien, 29. Juli 2024.

Medina erzielte in diesem Durchgang eine nahezu perfekte 9,9 und holte Bronze, während er die Goldmedaille an den Franzosen Kauli Vaast abgab. Dieses Foto fand weite Verbreitung und erhielt allein auf Medinas Instagram mehr als 9,5 Millionen Likes.

Chinesische Migranten wärmen sich bei kaltem Regen auf, nachdem sie die Grenze zwischen den USA und Mexiko überquert haben. Campo, Kalifornien, 7. März 2024.

Die unerlaubte Einwanderung aus China in die USA hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist, darunter Chinas angeschlagene Wirtschaft und finanzielle Verluste nach der strikten COVID-Politik. Darüber hinaus werden die Menschen durch Videoanleitungen auf chinesischen Social-Media-Plattformen beeinflusst, die zeigen, wie man über die Grenze kommt. Das Foto, das zugleich weltfremd und intim ist, zeigt die komplexe Realität der Migration an der Grenze, die im öffentlichen Diskurs in den USA oft pauschalisiert und politisiert wird.